人材育成・組織開発において「心理的安全性」の注目が高まっています。

一方、概念がよく分からない・組織への取り入れ方がわからない、といったお声も多く伺います。

NTTラーニングシステムズは様々なコンテンツで心理的安全性について発信しており、特集としてここにまとめました。課題解決の糸口にご活用ください。

- 心理的安全性とは ~概要と今注目される理由~

- 心理的安全性の有用性:高いチームと低いチームの差

- 自チームにおける心理的安全性の確認法

- 心理的安全性を高める術・導入手順

- 心理的安全性が企業にもたらす影響・提供コンテンツ

◆目次

1.心理的安全性とは ~概要と今注目される理由~

●経緯

1999年にエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念で、Google社が2012年から約4年の歳月と数百万ドルの資金をかけて「成功する・生産性の高いチームの条件は何か」を調査した結果、圧倒的に重要なのが「心理的安全性」と発表し世に広く知れ渡りました。

●概要

チーム内で発言や指摘をしても(それが的外れな意見であっても)他メンバーに拒絶や非難される不安なく、安心して意見を発せれる状態を指し、人間関係の悪化を招くことがない安心感が共有されていることになります。単に仲良しチームを作るものではなく、チームが目的達成のために安心して活発に意見交換ができる、という概念です。

●いま、注目される理由

コロナ禍で加速した市場の変化に伴い、事業の変革が必要となり、新たな価値創造・生産性向上のが求められました。また、労働環境の変化も発生、リモートワークが本格導入されチームのコミュニケーション不足が課題となりました。環境は問わず生産性を上げチームで目標を達成する、そのための闊達議論ができる組織土壌として「心理的安全性」が注目されているのです。

2.心理的安全性の有用性:低いチームと高いチームの差

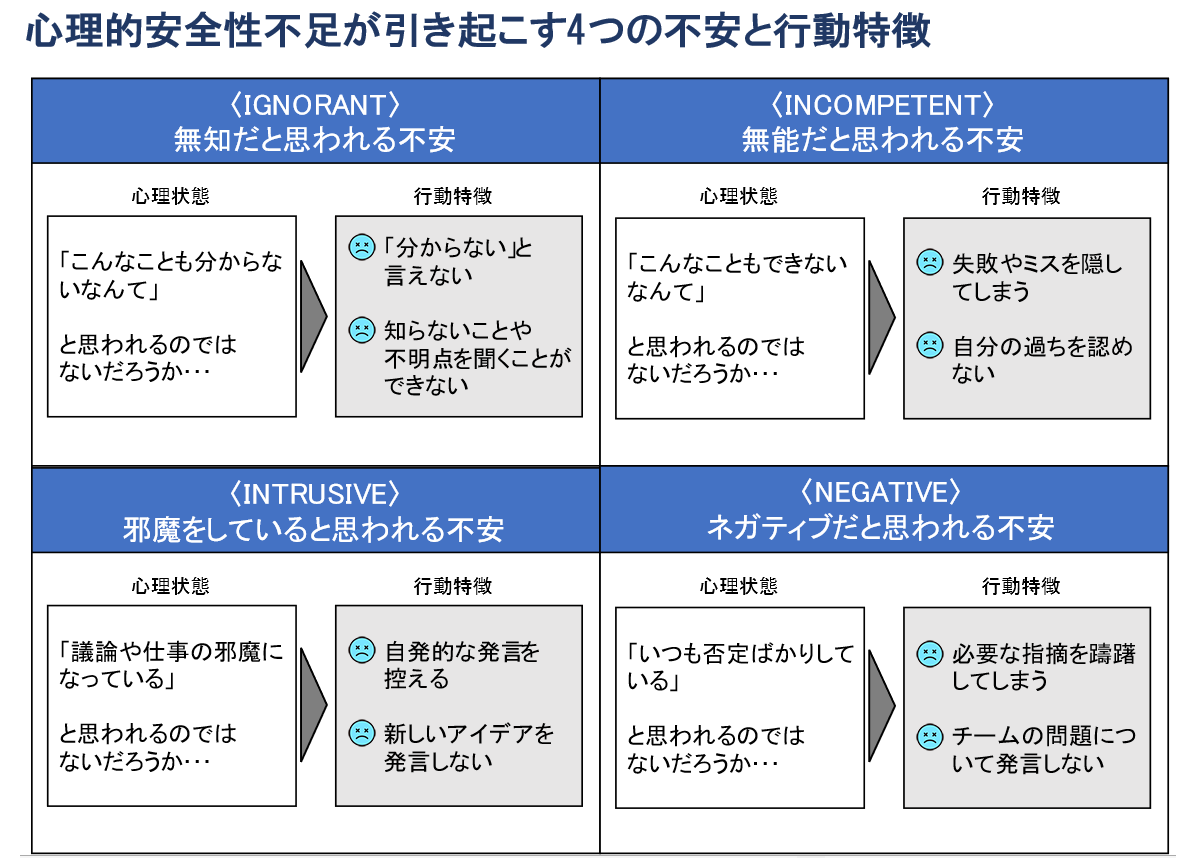

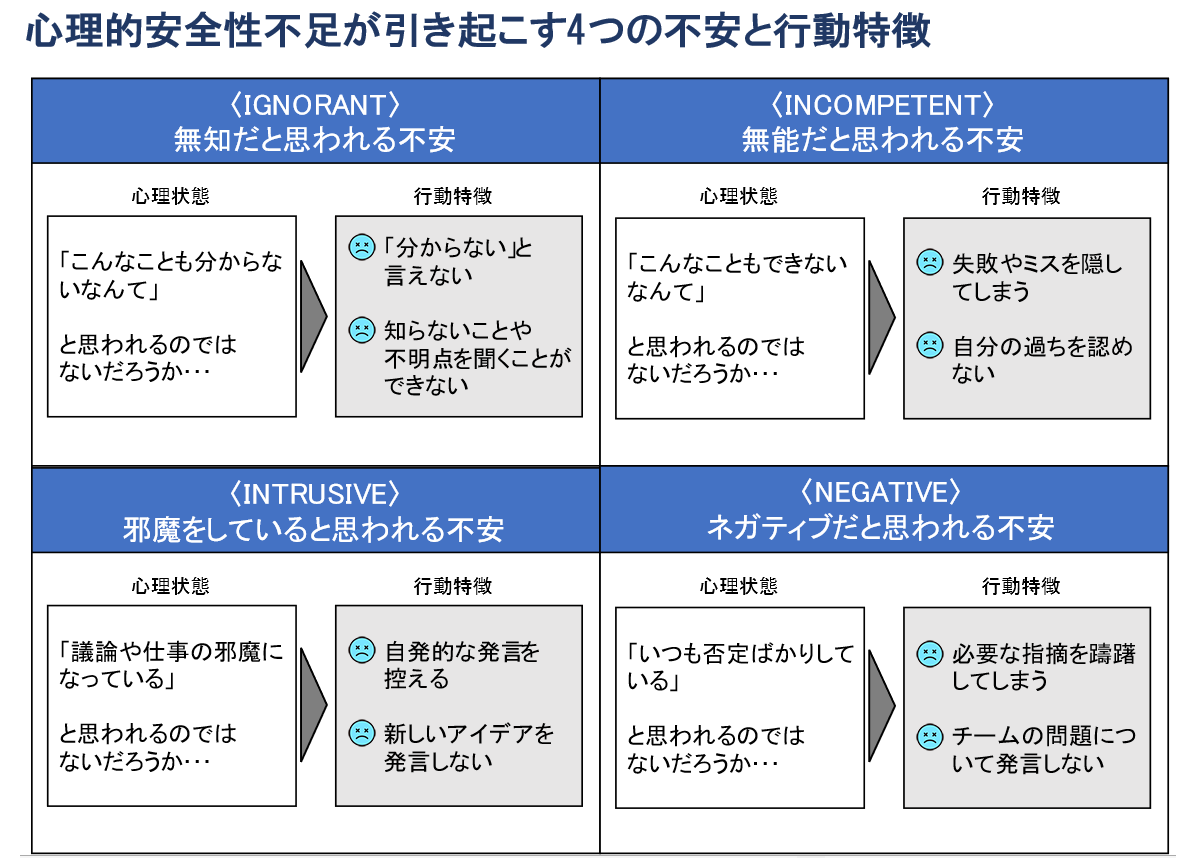

心理的安全性の有用性について、心理的安全性が低いチームと高いチームの違いをメンバーの行動特徴からみていきましょう。

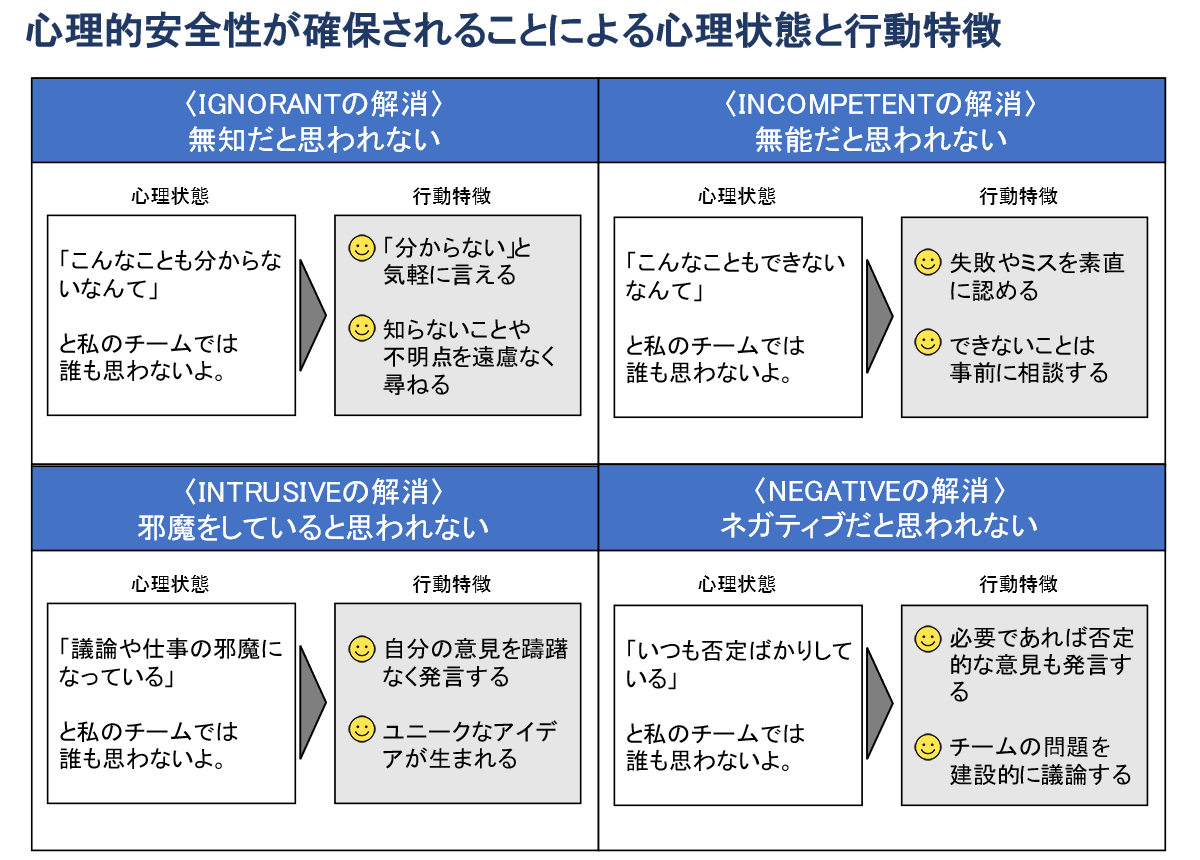

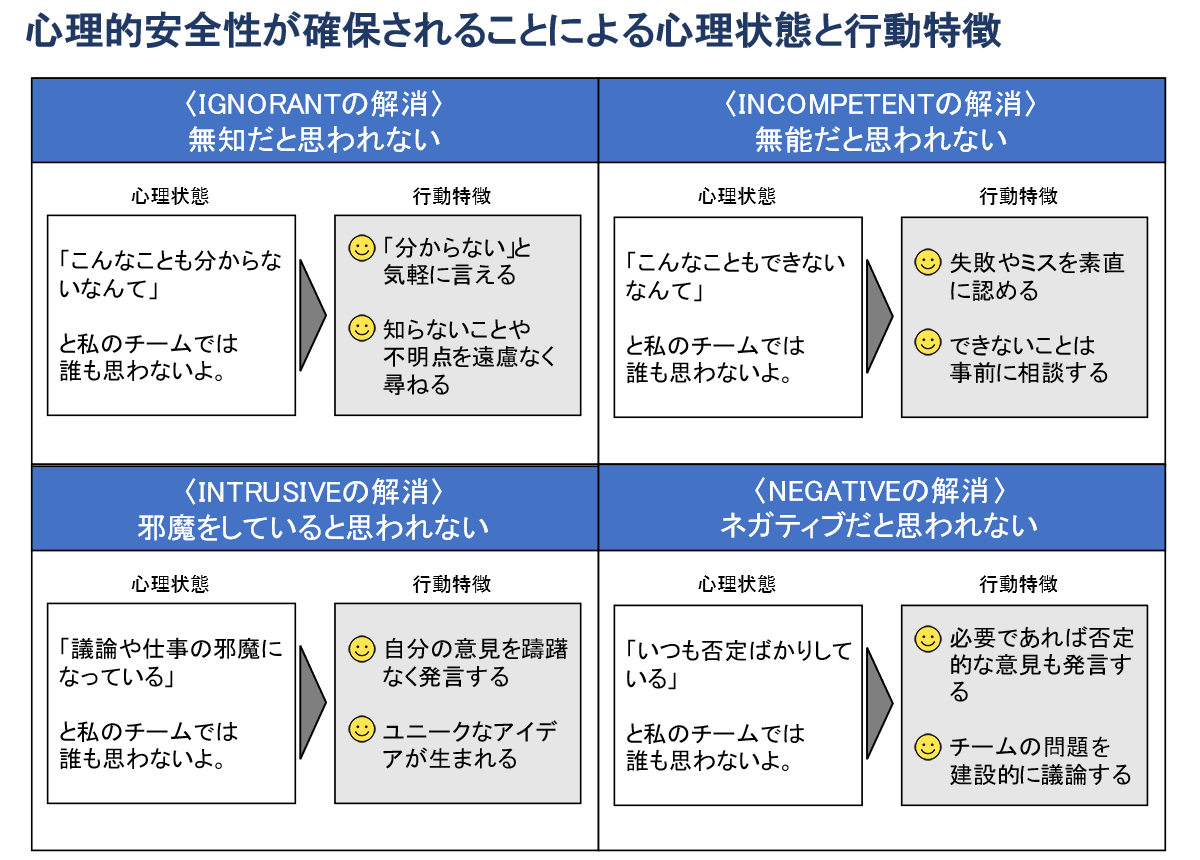

下図は先述したエドモンドソン教授が提起した、心理的安全性の有無による4つの不安と行動特徴で比較したものです。

Google社の調査結果によれば、『心理的安全性の高いチームのメンバーは、Google からの離職率が低く、他のチームメンバーが発案した多様なアイデアをうまく利用することができ、収益性が高く、「効果的に働く」とマネージャーから評価される機会が 2 倍多い』という衝撃的な内容が報告されています。

上右図のように、チームメンバーの建設的な行動が積み重なることで、離職率の低下やイノベーションの促進、収益性や生産性の向上に繋がったと考えられます。

下右図のように、チームメンバーの建設的な行動が積み重なることで、離職率の低下やイノベーションの促進、収益性や生産性の向上に繋がったと考えられます。

3.自チームにおける心理的安全性の確認法

自身のチームが心理的安全性においてどのような状態にあるか、気になる方も多いでしょう。

ここではリーダーとメンバー、それぞれの視点から確認する方法をお伝えします。

リーダーの視点から測る『3つのサイン』

◆サイン1

チームメンバーが次のような言葉を口にする。

- 「私たちはみな互いに尊敬しあっている」

- 「誰かがあることを気がかりに思うと、皆でそれに取り組むことができる」

- 「グループの誰もが、プロジェクトに対して責任を持っている」

- 「職場で仮面をかぶる必要がない。ありのままの自分でいられる」

◆サイン2

メンバーが、成功だけでなく、失敗や問題についても話をする。

◆サイン3

職場が笑いとユーモアを促しているように思われる。

リーダーとしてチームの心理的安全性の状態をセルフチェックする視点として併せて持ち合わせておくとよいでしょう。

メンバーに問う『7つの質問』

- チーム内でミスすると、たいてい非難される

- チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える

- チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある

- チームに対してリスクのある行動をしても安全である

- チームのほかのメンバーに助けを求めることは難しい

- チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的に貶めるような行動をしない

- チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる

質問1,3,5については、Noが多いほどポジティブと捉えられる設問、質問2,4,6,7についてはYesが多いほど、ポジティブと捉えられる設問です。ポジティブな回答をするメンバーが多いほど、心理的安全性が高いチームと評価できます。

この7つの質問は、アンケートなどの形で定期的に実施することで、メンバーの置かれている状況の変化を把握することもできるでしょう。

4.心理的安全性を高める術・導入手順

心理的安全性の状態を作り出す要素と対策を整理してみると下図のようになります。

「心理的安全性」の状態を作り出す3要素と対策例

| 要素 | 【マインド】 心理的安全性を促進する心の状態 |

【スキル】 心理的安全性を促進する行動強化 |

【仕組み】 心理的安全性の状態を継続する仕組み |

| 対策例 | 状態を見える化するツールや マインド醸成学習 ▽ 心理的安全性醸成ツール「ココキビ」 |

アサーティブ・伝達力など コミュニケーションスキル強化の各学習 ▽ Learning Site 21 |

1on1ミーティングやピアボーナスなど 各制度・強化学習 ▽ 管理者向け「1on1ミーティングスキルと実践」 |

現在、世の中的に多くある対策は「スキル」=コミュニケーション強化の学習が多く提供されています。一方で「マインド」に着目した対策提供は未だ不足といえるでしょう。

弊社では、世の中にないからこそマインドをテーマとし、心理的安全性に特化したマインドとは何かを東京大学と共同開発。マインドという曖昧性を排除し数値化が行える、シミュレーション自己診断+行動化へのeラーニングコンテンツ「ココキビ」をこの度リリースしました。

※「ココキビ」詳細はこちら

次に、組織開発の観点で導入手順を整理すると以下のようになります。

組織開発からみる導入手順

これは基本的な一例でありすべてではありません。組織の状態によって着手する順は変わります。

コミュニケーションスキルは一定あるのであれば、意識浸透とマインド醸成を、マインドと仕組みがあるならスキル強化、というように自組織・自メンバーの状態にそって選択してください。

上記は組織として対策・導入例を紹介しましたが、まずはリーダーが心掛けることでできる事もあります。

リーダーの役割が重要であることがエドモンドソン教授らの研究発表で明らかにされており、特にリーダーの行動の中でも、成長支援や傾聴といったコーチング的な関与が心理的安全性を高めることが九州大学の調査でも明らかになっています。Google社では「心理的安全性を高めるためにマネージャーにできること」としての5つのポイントを挙げています。

リーダー(マネージャー)にできること

- 積極的な姿勢を示す:目の前の会話に集中する(会議中はノートパソコンを閉じる等)

- 理解していることを示す:言葉で理解を示す(まるほど・その通りですね等)

- 対人関係において相手を受け入れる:メンバーと親密な関係作り(仕事以外の話をする等)

- 意思決定において相手を受け入れる姿勢を示す:メンバーに意見やフィードバックを求める

- 強情にならない範囲で自信や信念を持つ:リスクをとることをメンバーに促し自分も実践する

いずれの行動もささいな行動ではあるものの、効果的な行動であることは間違いありません。マネージャーとして常に心がけておきたいものです。

5.心理的安全性が企業にもたらす影響・提供コンテンツ

改めて心理的安全性が企業にもたらす直接的な影響を一言で言うと、『建設的なコミュニケーションの活性化』となります。そして『建設的なコミュニケーションの活性化』がもたらす波及効果として様々なものが挙げられます。

チームワークの向上/不祥事の事前回避/生産性の向上/モチベーションの向上/離職率の減少/イノベーションの推進…etc

これらの波及効果は、この先、益々変化が加速するビジネス環境において企業経営を行っていく上で非常に重要な課題となり得るものばかりです。これらの課題を抱えている企業にとって心理的安全性に取り組むことは避けて通れません。

私たちNTTラーニングシステムズでは「心理的安全性」は注目キーワードという一面だけではなく、今後の企業経営に重要な要素と捉える中、課題をお持ちの企業様が多いことを知り様々なコンテンツを通じて情報発信しております。以下一覧にまとめておりますので課題解決の糸口としてお役立てください。

※「心理的安全性」に関する人気ウェビナーも多数開催しています。過去のウェビナーはオンデマンド配信でご覧いただけます。

※「基礎知識」「コラム」は毎月更新・メールマガジンでご紹介しています。ぜひメールマガジン購読のご登録をご検討ください。

「課題」で探す概念理解・基礎を学びたい→

組織への導入手順を知りたい→ 導入策・具体例を知りたい→ |

「コンテンツタイプ」で探す読み物→

動画→ 商材サービス→ |

「課題」で探す概念理解・基礎を学びたい→

組織への導入手順を知りたい→ 導入策・具体例を知りたい→ |

「コンテンツタイプ」で探す読み物→

動画→

商材サービス→

|

|

|